Variables cataclysmiques

Polars

Les systèmes AR Uma (champ magnétique très intense)

Le champ magnétique interagit avec celui, plus faible, de l'étoile secondaire ce qui conduit à aligner la révolution de l'étoile secondaire sur la rotation de la naine blanche : les deux étoiles se présentent toujours la même face. La définition d'un étoile de type AM Her est donc la rotation synchrone.

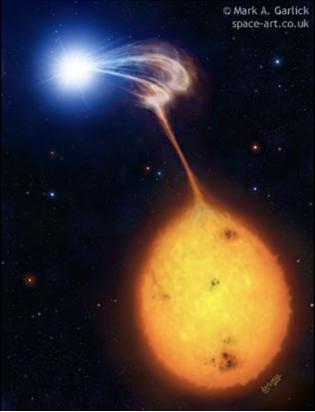

AR Uma possède le plus fort champ magnétique connu pour une variable cataclysmique (23000 Teslas). Ce champ est tellement puissant qu'il domine le champ gravitationnel jusqu'au point de Lagrange. Ainsi, la matière issue de l'étoile secondaire est directement soumise au champ magnétique et forme un courant d'accrétion divisé en deux partie et se dirigeant vers les deux pôles de la naine blanche en suivant les lignes de force magnétique. Le resserrement des lignes de force à proximité des pôles contraint le mouvement de la matière qui arrive à la surface de la naine blanche dans zone zone très restreinte, de l'ordre d'un centième du diamètre, à une vitesse proche de la vitesse de libération, environ 3000 km.s-1.

Il résulte de ce choc d'accrétion la transformation de l'énorme énergie cinétique en rayonnement X. Les étoiles de type AM Her sont donc de puissants émetteurs de rayons X, émettant la plus grande part de leur rayonnement dans le domaine X et UV lointain.

Dans les étoiles possédant un champ magnétique moins extrême (10 à 80 MGauss), le flux de matière suit tout d'abord une trajectoire balistique, tout comme dans un système non magnétique, jusqu'à la zone où le champ magnétique l'emporte sur le champ gravitationnel. Dans ces systèmes cela se produit à une distance à la naine blanche supérieure au rayon de circularisation, il ne peut donc se former de disque d'accrétion. La matière suit alors les ligne de force. Le changement de trajectoire et son éloignement absorbe de l'énergie. Cette énergie est minimisée par un basculement de l'axe du champ magnétique dont l'un des pôles va basculer vers l'étoile secondaire. L'un des deux trajets possibles est donc favorisé et la majeure partie de la matière se dirigera vers l'un des deux pôles.

Certains systèmes à éclipses permettent de visualiser la géométrie du courant d'accrétion, comme par exemple HU Aqr. En effet les principales sources de lumière sont : la naine blanche, la zone d'accrétion à proximité du ou des pôles, le courant d'accrétion et enfin, l'étoile secondaire.

L'étude de la courbe de lumière de HU Aqr durant une éclipse permet de montrer que l'étroite zone d'accrétion émet la moitié de la lumière de l'ensemble du système.

Polars à éclipse.

Le rayonnement cyclotron et la polarisation de la lumière

Les étoiles de type AM Her présentent une autre caractéristique importantes, conséquence de l'interaction entre le mouvement de la matière ionisée et du champ magnétique : il s'agit de l'émission cyclotron. La matière ionisée se comporte comme un courant électrique dans un champ magnétique ce qui produit une force perpendiculaire à la fois au courant (mouvement) et aux lignes de force. La matière est donc à la fois guidée le long de la ligne de force et subit une force perpendiculaire à son mouvement obligeant la particule chargée à tourner. Il en résulte un mouvement en spirale, combinaison du mouvement le long de la ligne de force et de la rotation autour de la ligne de force. Ce mouvement circulaire implique une accélération constante. Or une charge électrique produit des photons. Ces photons constituent le rayonnement cyclotron, observable dans le spectre des étoiles AM Her et permettant de déterminer l'intensité du champ magnétique. Une caractéristique du rayonnement cyclotron est d'être fortement polarisé. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui a été remarquée par Tapia en 1976. D'où le nom de « polar » fréquemment attribué à ces étoiles, synonyme de AM Her stars ou étoiles de type AM Her.

Les polars asynchrones.

Bien que la synchronisation la révolution de l'étoile secondaire sur la rotation de la naine blanche soit une définitions des étoiles AM Hers, une petite partie d'entre elles montre un léger a synchronisme, d'environ 1% entre les deux périodes. C'est le cas par exemple de V1432 Aql. La courbe de lumière montre une éclipse profonde à une période de 12116 secondes (3,37 heures). Une diminution de lumière plus large est également visible, dont la période peut être établie à 12150 secondes ; elle est attribuée à période de rotation de la naine blanche, légèrement supérieure (0,3%) à la révolution de l'étoile secondaire déterminée par l'éclipse. Dans un référentiel lié à la naine blanche, l'étoile secondaire a donc un mouvement apparent dont la période est d'environ 50 jours.

Du fait de ce léger a-synchronisme, le pôle magnétique le plus proche du courant d'accrétion alterne et la matière est donc dirigée alternativement sur l'un ou l'autre pôle magnétique en fonction de la géométrie du système.

Cette rotation légèrement asynchrone ne correspond pas au sens strict à la définition d'une étoile de type AM Her. Toutefois, au niveau d'une seule rotation, ces systèmes ont le même comportement qu'un polar. Ils sont donc classés par convention avec les AM Hers.

Cette particularité est expliquée soit par la faiblesse du champ magnétique, soit par la distance élevée entre les deux étoiles. Dans les deux cas, l'interaction entre les deux champs n'est pas suffisante pour imposer un synchronisme parfait.

Une autre hypothése évoque un état temporaire de déséquilibre à partir d'une situation de parfaite synchronisation. Par exemple V1500 Cyg a subi une éruption en 1975 qui aurait provoqué une désynchronisation temporaire. A noter : la naine blanche dont la période de rotation est supérieure de 1,7% à la période orbitale ralentit actuellment de telle sorte que le synchronisme devrait être rétabli dans 170 ans.

Liste de polars issue du catalogue Downes 2001 (magnitude supérieure à 17)

AM Her 18:16:13.33 49:52:04.30 12.0V-15.5V 3A 1815+498 AR UMa 11:15:44.56 42:58:22.40 13.3V-16.5V 1ES 1113+432 AN UMa 11:04:25.67 45:03:14.00 13.8B-20.2B PG 1101+453 QQ Vul 20:05:41.91 22:39:58.90 14.5B-15.5B 1E 2003+225 V884 Her 18:02:06.52 18:04:44.90 14.5V- Her5; WGA 1802+1804 BY Cam 05:42:48.77 60:51:31.50 14.6V-17.5V H 0538+608 MR Ser 15:52:47.18 18:56:29.20 14.9V-17.V PG 1550+191 V1432 Aql 19:40:11.42 -10:25:25.80 14.9V-18.0V Aql1; RX J1940-1025 ST LMi 11:05:39.76 25:06:28.70 15.0V-17.2V CW 1103+254 V1309 Ori 05:15:41.41 01:04:40.40 15.2V-17.3V Ori1; RX J0515+0104 HU Aqr 21:07:58.22 -05:17:40.10 15.3B-19.8V RX J2107.9-0518 AI Tri 02:03:48.60 29:59:26.00 15.5V-18V RX J0203.8+2959 1RXS J161008+035222 16:10:07.51 03:52:33.00 15.9V- V2301 Oph 18:00:35.58 08:10:13.60 16.1V-21.V Oph1; 1H 1752+081 EU UMa 11:49:55.71 28:45:07.60 16.5B-16.8B RE 1149+28 GG Leo 10:15:34.67 09:04:42.00 16.5V-18.8V RX J1015.5+0904 RX J1554.2+2721 15:54:12.34 27:21:52.40 16.8B- SDSSp J015543+002807 01:55:43.44 00:28:06.40 14.7p-17.6p

| CSS 081231:071126+440405 | ||

|---|---|---|

Ressources Internet

Articles

Magnetic cataclysmic variables : 25 years of exciting performance, Andonov, Odessa Astronomical Publications, 2001

The DQ Herculis Stars, J. Patterson, PASP, 106: 209-238, 1984

Bibliographie

Cataclysmic variables stars : How and Why the vary, Hellier,C., Springer, 2001